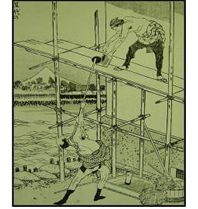

鳶職人になる前に!鳶職人の給料ってどのくらい!? 後編

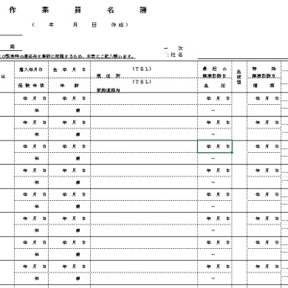

「ぶっちゃけ、鳶って稼げるの?」「給料っていくら?」「時給でいくら?」これ、鳶を目指す人にとって、一番気にかかる話題だと思います。 (こちらも併せてお読みください→『鳶職人になる前に!鳶職人の給料ってどのくらい!? 前編』) さて、前編では全国平均で見た鳶職人の収入についてお話ししました。 結果としてサラリーマン平均よりもやや上という数値になっていましたが、あれはあくまで見習いから職長クラスまですべてをひっくるめた価格。 実力、経験がものをいう職人の世界では出来ることが増えればそれだけ一気に給料はアップします。 では、具体的にどの程度のレベルの鳶になるとどのくらい稼げるものなんでしょうか? ・・・ということで、今回は前回の内容から更に踏み込んだ鳶の収入体系について、データをもとに調べてみました!早速見ていきましょう! こんなに違う!見習いかベテランかでも変わる給与体系 まず、鳶の日給を調査してみました。1日8時間勤務として、全国平均の金額は次のような感じになっています。 【鳶職の平均日給】 ・見習い鳶 7000~10000円/日 ・中堅の鳶 10000~14000円/日 ・職長クラス 12000~18000/日 時給換算すると、一番安い見習い鳶で、時給875円、一番高い職長クラスだと、時給2250円です。 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧で調べてみると、平成28年の最低賃金はNo.1の東京都で932円、最下位の宮崎県・沖縄で714円です。 全国で見ると710円台の県は10県以上ありますから、875円でも極端に安い時給徒は言えなさそうです。 都内で最低賃金×8時間で働くとして、932円×8時間=7456円。鳶の場合、重労働で高所作業のため危険手当などがつくことが多く、実際は見習いでも、もう少し金額は高くなりそうです。 事業規模で変わる鳶の年収 年収で見ると、鳶はどの程度稼げるのでしょうか?これは年齢別、事業所の規模でもかなり違いがあります。 【事業所規模別の鳶の平均年収】 10人以上・・・414万円 10~99人まで・・・414万 100〜999人・・・377万円 1000人以上規模・・・580万円 となっています。(厚生労働省:平成27年資金構造基本統計調査より) 金額だけ見ると、大規模事業所の方が良さそうですが、この調査では、鳶職の業種別が分からないので、鉄骨鳶も、橋梁鳶も、足場鳶も、町鳶も区別がありません。仕事のキツさや、難易度を考えると単純に金額だけでは分からない面もありそうですね。 国家資格「とび技能士」をとると年収UPにも! 経験を経て実力が認められることで年収がどんどん上がっていく、という話は前回もしましたが、それ以外にもう一つ、手っ取り早く給金をアップさせる方法があります。それが資格を取ることです。 資格を取ることで現場内での自分の役割が増えます。そして、一人で複数の役割をこなせる職人は必然的に頼られやすくなり、作業員としての価値も上がっていくのです。 鳶をするなら必須といわれる資格の「3種の神器」は「玉掛け」「足場」「鉄骨」の技能講習です。この他、移動クレーン運転士なども年収UPに有用な資格です。 ちなみに、鳶職にも国家資格があるのはご存知でしょうか? 「とび技能士」という国家資格制度があって、資格取得することで手当がついて給料がアップが見込めます。 1級から3級まであり、資格取得で実務能力を証明することにもつながるので転職にも有利になります。 取得の前提条件も厳しく難易度も高めですが、この資格はもっているだけで自身の価値が大きく上がるので、持っていて損はないでしょう! ※参考:http://careergarden.jp/tobishokunin/salary/ まとめ 断言しますが、鳶は稼げる仕事です。これは間違いありません。 ただし、すぐ稼げるようになるためには自分の技量を高める相応の努力と、取れる先から資格を取得していく計画性が必要になります。 ・・・といっても、いろんなしがらみが絡んでくるサラリーマンと比べ、とにかく自分がスキルアップしていけばいい職人の世界は非常にシンプルでわかりやすいと思います。自分のやったことがストレートに反映される、頑張りが必ず報われる仕事、それが鳶職人なのです!