【鳶と現場】梅雨にしては珍しい低気圧に注意!

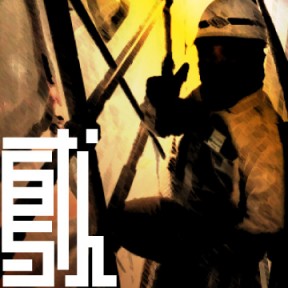

梅雨時と言うとショボショボと毎日雨が降るイメージだったのが、環境の変化なのか変わりつつある2019年。 令和元年の梅雨は低気圧が大流行のようです。 仕事を左右するため職人にとっても気になる空模様。今年の梅雨について知っておきたい注意点をまとめました。 週末は大荒れの天気に!?6月にしては珍しい低気圧の接近に注意 梅雨時だというのに、雨の日があまり長く続かないのが今年の梅雨の特徴のようですね。 1日2日降った日があるかと思うと、急に、カーッ!と暑い夏日のような日が交互に来ている、2019年の夏。 「梅雨」といわれると浮かぶ、細い雨がしょぼしょぼと降り続くようなイメージとは、かなり違って今年も異常気象が続いているようです。 2019年の梅雨入りは、 6月にしては珍しい低気圧の発生と接近が特徴のようです。 雨の日が続かないかわりに、降るときはドバッと降ってしまう。 普段なら日本列島の上を通過することのない低気圧が、6月にも大接近してくるため、今週末は西日本東日本でも激しい雨や風台風のような大荒れの天気になる恐れがあるそうです。 場所によっては、爆弾低気圧並みの強い雨風をもたらす恐れがあります。 週末は足場倒壊・落雷に警戒を!爆弾低気圧とは? 爆弾低気圧は、春先や秋に起きやすい強力な低気圧のこと。 爆弾なんて物騒な名前が付いている通り、極端な気圧差による次のような現象が特徴です。 ・短時間で急激な激しい雨 ・突発的に起きる台風並みの強い風 ・時に雷や雹を降らせる ・地形などの条件によっては竜巻の原因にもなる 並べただけでも鳶職にとってありがたくない特徴が目立ちますね。 以前こちらの記事でも紹介したような足場の倒壊事故を招くこともあり、十分な警戒が必要です。 また落雷による死亡事故は、高所作業に集中しているという特徴もあります。 足場は電気が通る資材で高い構造物を造るので、雷の時は早めの避難を心がける必要があります。 季節外れの低気圧に警戒しておきたい点は、 ・転落、崩落事故を予防するための風邪終えを早めに行うこと ・落雷の危険を察知した時は作業員の避難を最優先にすること だと思われます。 強風雷の発生を察知する!お天気アプリの導入が有効 急激な低気圧の発生で厄介なことは、天候の急変をキャッチしなければいけないエリアがとても狭いこと。 ニュースで流れる天気予報のブロック割は、かなりざっくりしたエリア分けのため、急激な雨雲の成長等を作業をしながらキャッチしなければなりません。 こういう時にオススメなのが、 無料で利用できるお天気アプリ。 気象警報を通知するタイプなら突然の大雨を降らせる雨雲や、雷の警報なども事前にキャッチすることができます。 いくつか利用してみて、ぴったりくるものを選ぶと良いでしょう。